同じように熱心に仕事をしている状態でも、不健康・不健全な「仕事依存」と、仕事の成果も人生全体の満足度も高い「健全なハードワーク」の2種類の状態があります。

やりがいをもって熱心に仕事をすることは素敵なことですが、やり方を間違えてしまうと心と身体の健康を害してしまったり、頑張っても成果も上がりにくく、人生全体の満足度や幸福感も低くなってしまいます。

この記事では、「仕事依存」と「健全なハードワーク」の違いを解説しつつ、健康的に働き、成果をあげていくためのヒントをお伝えします。

仕事の成果も人生の満足度も高い状態を作るために、ぜひ、ご参考にしていただければ幸いです。

動画でのご視聴はこちらから

目次

「仕事依存」と「健全なハードワーク」の違い

まず、「仕事依存」と「健全なハードワーク」の違いについて見ていきましょう。

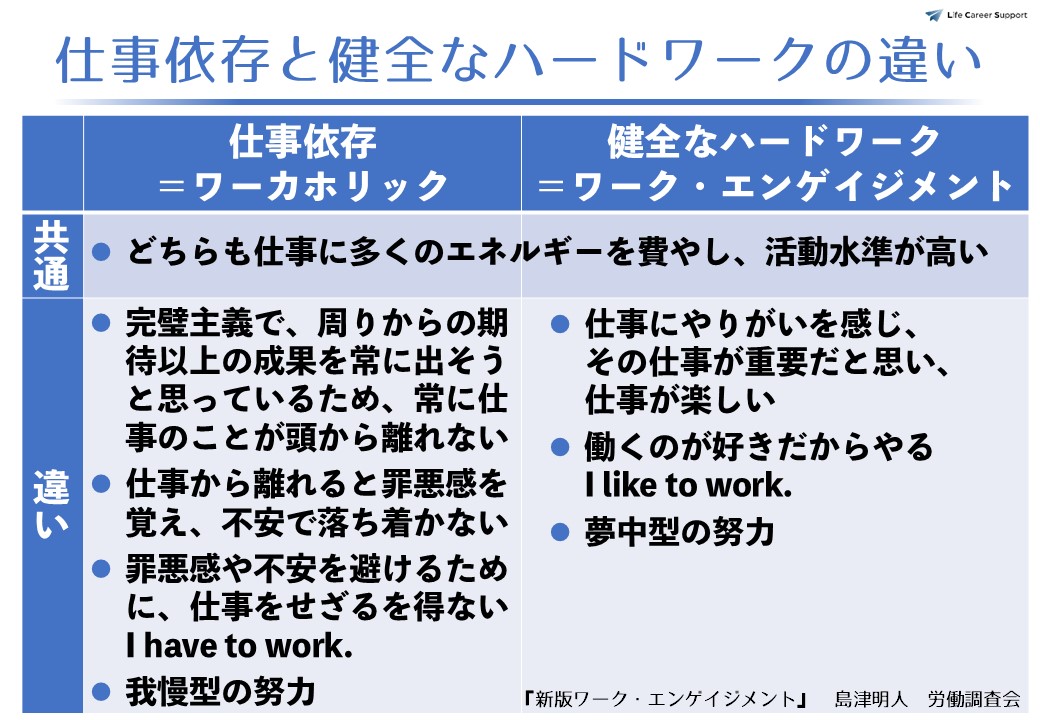

専門用語では、仕事依存の状態を「ワーカホリック」、健全なハードワークの状態を「ワーク・エンゲイジメントが高い状態」と言います。

この2つの状態はどちらも「仕事に多くのエネルギーを費やし、活動水準が高い」という点で共通しています。

しかし、なぜ仕事に多くのエネルギーを使うかという、その動機が両者では大きく異なるのです。

「なぜ仕事に多くのエネルギーを使うか」の違い

健全なハードワーク、つまりワーク・エンゲイジメントが高い状態では、人は仕事にやりがいを感じ、その仕事が重要だと思い、仕事が楽しくてやっている(I like to work.)状態になります。

一方で、仕事依存=ワーカホリックの状態であるときには、完璧主義で、周りからの期待以上の成果を常に出そうと思うあまり、常に仕事のことが頭から離れません。仕事から離れると罪悪感を覚え、不安で落ち着かないため、その罪悪感や不安を避けるために、仕事をせざるを得ない(I have to work.)と考える状態になります。

ワーク・エンゲイジメントが高い状態が「夢中型の努力」であるのに対し、ワーカホリックな状態は「我慢型の努力」であると言えます。

(出典:『新版ワーク・エンゲイジメント』 島津明人 労働調査会)

※リンク先はAmazonアフィリエイトリンクです

動機の違いから生じる結果の違い

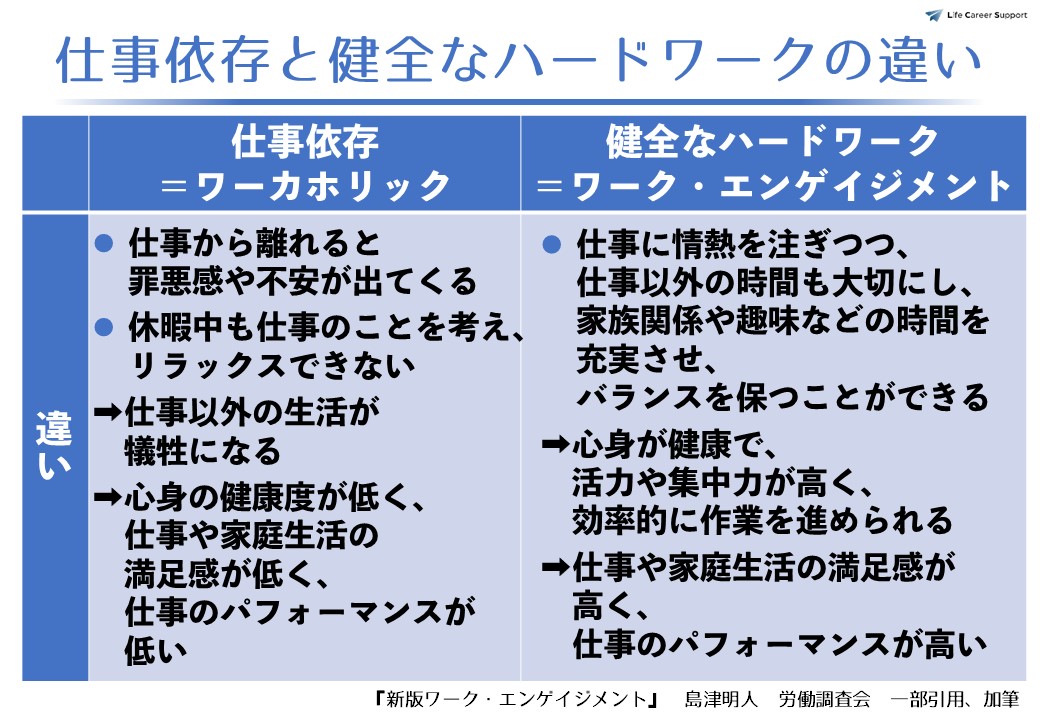

そのように仕事に向かう動機が異なることで、仕事以外の時間の過ごし方や成果が両者では全く異なります。

ワーク・エンゲイジメントが高い状態では、仕事に情熱を注ぎつつも、仕事以外の時間も大切にし、家族関係や趣味などの時間を充実させ、バランスを保つことができます。

その結果、心身が健康で、活力や集中力が高く、効率的に作業を進められるため、仕事や家庭生活の満足感がともに高く、仕事のパフォーマンスも高い状態が作られます。

他方、仕事依存=ワーカホリックな状態では、仕事から離れると罪悪感や不安が出てくるため、休暇中も仕事のことを考え、リラックスできません。

その結果、常に仕事を優先するようになり、仕事以外の生活が犠牲になってしまいます。そのような生活を続けていると、心身の健康度が低くなり、仕事や家庭生活の満足感も仕事のパフォーマンスも低くなってしまいます。

まとめ:仕事依存と健全なハードワークの3つの違い

まとめると、仕事依存と健全なハードワークには、次の3つの違いがあります。

①動機の違い

1つ目の違いは、仕事に向かう動機の違いです。

健全なハードワーク=ワーク・エンゲイジメントが高い状態では、「やりたい」「成長したい」というポジティブなモチベーションが仕事に向かう動機となります。

他方、仕事依存=ワーカホリックな状態では、不安・罪悪感から逃れるために仕事をし、「やらなければ」という義務感が仕事に向かう動機となります。

②プライベートの扱い方の違い

2つ目は、プライベートの扱い方の違いです。

健全なハードワーク=ワーク・エンゲイジメントが高い状態では、仕事以外のプライベートの時間をリフレッシュやインスピレーションの源と考え、大切にします。

他方、仕事依存=ワーカホリックな状態では、プライベートの時間を犠牲にしがちです。仕事以外の時間を「無駄」と感じてしまうこともあります。

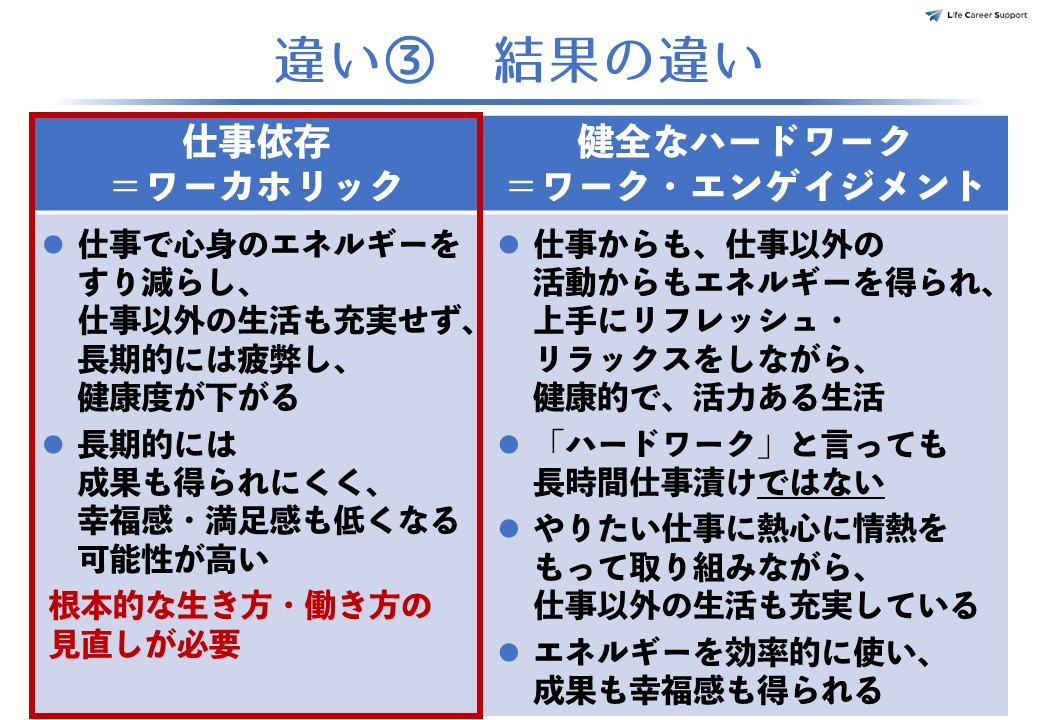

③結果の違い

3つ目は、これまでにお伝えしてきた①動機の違いと、②プライベートの扱い方の違いによって生じる、結果の違いです。

健全なハードワーク=ワーク・エンゲイジメントが高い状態では、仕事からも、仕事以外の活動からもエネルギーを得られ、上手にリフレッシュ・リラックスをしながら、健康的で活力ある生活を送ることができます。

ハードワークと言っても、長時間仕事づけになるというような意味あいではなく、やりたい仕事に熱心に情熱をもって取り組みながら、仕事以外の生活も充実している状態です。つまり、時間が長いという意味での「ハード」ではなく、内容が濃い、充実しているという意味あいでの「ハードワーク」です。

このような働き方をするから、エネルギーを効率的に使い、成果も幸福感も得られるのです。

他方、仕事依存=ワーカホリックな状態では、仕事で心身のエネルギーをすり減らし、仕事以外の生活も充実せず、長期的には疲弊し、健康度が下がってしまいます。

長期的には成果も得られにくく、幸福感・満足感も低くなる可能性が高いでしょう。

ワーカホリックな働き方の末路

ワーカホリックな働き方をする人は、短期的には成果をあげることもあり、特に体力や気力がある若いころは、「あの人は誰よりも真面目に一生懸命頑張って成果も出している」という期待の人材であることもあります。

しかし、このように健康やプライベートを犠牲にするやり方は長続きはしません。

ワーカホリックな働き方をしている人によくあるケースとして、元々とてもきっちり、ミスもほとんどなく、熱心に仕事をしていた人が、急にミスが増え、仕事ぶりが変わってしまうことがあります。

本人と面談してみると、実はずっと前から心身の調子が悪く、精神科や心療内科に通院し、薬を飲みながら仕事をしており、主治医からは「くれぐれも無理しないように」と言われているといったことが発覚する場合があります。

主治医から休職を薦められているのに、本人が「休みたくない」「自分が休んだら仕事が回らない」と拒否し、会社に何も相談していないケースもあります。

これはまさに、ワーカホリックな働き方を続け、健康度が下がり、成果が出せなくなってしまっている状態です。

成果が出せなくなったところだけを見ると、もともと優秀でできる人が、何らかのストレスやキッカケがあって一時的に成果が出せなくなっているように見えることもあります。

しかしこれは、一時的な問題ではなく、長年にわたって、エネルギーをすり減らすような働き方を続けてきた結果、健康度が下がってしまった状態です。

一時的に休職させたり、少し負荷を減らせばよくなるというものではなく、根本的に生き方や働き方を見直していただく必要があります。

健康的なハードワークを実現する3つのステップ

次に、健康的なハードワークを実現するための3つのステップを見ていきましょう。

ステップ①:気づく、自己認識を持つ

ステップ①は、「気づく、自己認識を持つ」です。

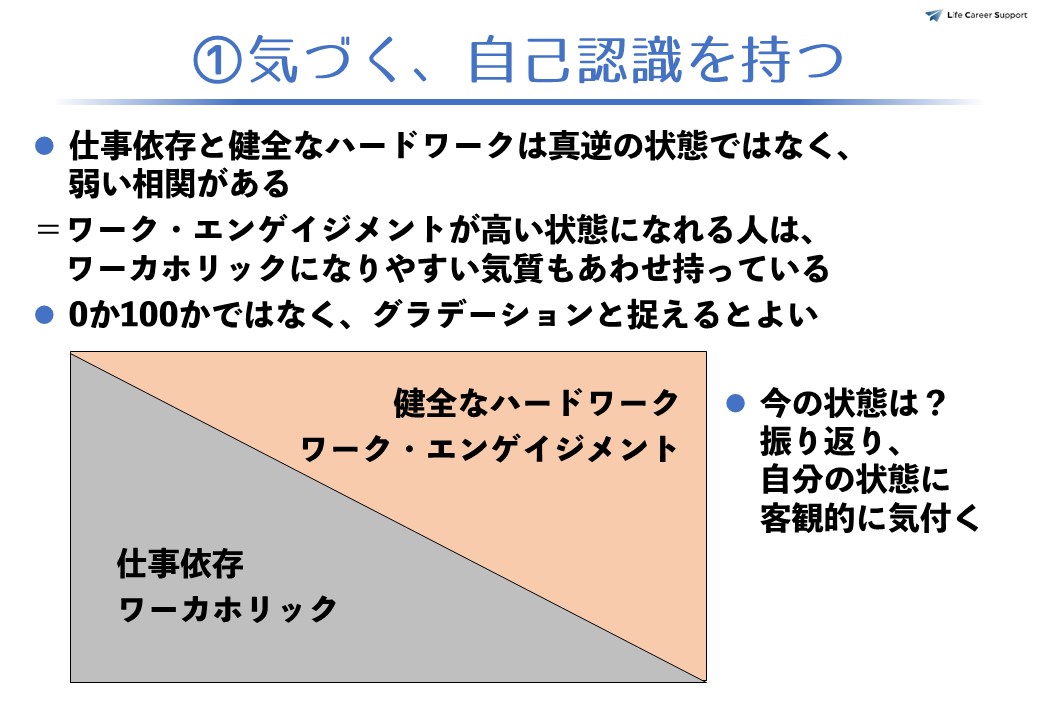

実は、仕事依存と健全なハードワークは、真逆の状態ではなく、弱い相関があることが分かっています。

両者ともに、「仕事に多くのエネルギーを費やし、活動水準が高い」という共通点がありますから、ワーク・エンゲイジメントが高い状態になれる人は、ワーカホリックになりやすい気質を合わせ持っていることがあるのです。

ですから、不健全な仕事依存か、健全なハードワークかという2極で0か100で考えるのではなく、グラデーションと捉えるとよいでしょう。

「やりたい」というポジティブなモチベーションが半分、「やらねばならぬ」と義務感から動いている部分が半分のように、両者が混在していることもよくあります。

このようにグラデーションで捉えたうえで、今の状態はどうかな?と振り返り、自分の状態に客観的に気付くことが必要です。

例えば、8割は「やりたい」というポジティブなモチベーションで動いているけど、2割は義務感やプレッシャーで動かされているなぁという気づきがあれば、「まだ2割改善の余地がある」と認識して取り組むことで、さらに成果や満足度、幸福感を上げていくことができます。

ワーカホリックの人によくある勘違いとして、すでに心身の不調が出ていたり、人生全体のバランスを欠いていて、何らかの支障が出ていても「仕事は好きだから、ストレスはない」などと考えてしまい、正しく課題を認識できていないことがあります。

しかし、何事も好きだから上手に付き合えたり、ストレスや支障が生じないということはありません。

むしろ、「依存」という状態は、好きだからこそ起こります。

アルコール依存を思い浮かべていただくと分かりやすいでしょう。お酒が全く飲めない人や最初からお酒の味が嫌いで一切口にできない人はアルコール依存にはなりません。もともとお酒が好きであったり、ある程度飲める人しか、アルコール依存にはならないのです。

アルコールをストレス発散やリラックスや人付き合いを円滑にするための手段として適度に活用することは有効ですが、アルコールしか手段がなく、アルコールにばかり頼るようになるとバランスを欠き、健康を害するようになってしまいます。

仕事依存もこれと同じで、もともと仕事が好きな人や仕事で成果を出すことで安心感や達成感を感じる人しか、仕事依存にはなりません。

人生にハリを与えてくれ、経済的にも精神的にも必要な手段として、適切に仕事と付き合っていければ有効ですが、仕事しか自分を満たす手段がなく、仕事ばかりに頼るようになると健康を害してしまいます。

つまり、何かを好きであるとか、夢中になってできるということはストレスがない、問題ないということではなく、逆に、好きだからこそ、夢中になってしまうからこそ付き合い方が難しい面があるのです。

「仕事をしていたほうがラク」とか、「休んだら何をしていいか分からない」などと感じるようになったら、ワーカホリックのサインです。まず、そこに気付くようにしましょう。

ステップ②:目的を確認する

健全なハードワークを実現するための2つ目のステップは、目的を確認することです。

「なぜこの仕事をしているんだろう?」と自分に問いかけてみましょう。

「やりたい」「成長したい」というポジティブなモチベーションからでしょうか?それとも、罪悪感や義務感からでしょうか?両方の気持ちがあるとしたら、それぞれどのくらいの割合になっていますか?

さらに、次のような問いかけも有効です。

今、仕事を楽しんでいますか?義務感やプレッシャーの方が強くなっていないでしょうか?

また、自分が主体性をもって目標に向かって仕事を進められていますか?

あるいは、逆に自分が仕事に追われてしまっていませんか?

最初はやりたくて始めた仕事でも、やっているうちにタスクに追われ、義務感やプレッシャーが強くなってしまうということはよくあります。

ですから、時々このような点を確認し、ワーカホリックに傾いていたら都度、方向性を見直すことが有効です。

ステップ③:休息、切り替え

健康的なハードワークを実現するための3つ目のステップは休息、切り替えです。

上手に休息や切り替えができるようになるためには、仕事の時間と同じように、プライベートの時間を大切にしましょう。

仕事上の目標だけではなく、プライベートも含めて「どうありたいか」「どのような生き方をしたいか」を主体的に目標設定することが必要です。

また、仕事を離れると罪悪感や不安が出てきて心から休めないという人は、休息やリフレッシュのスキルが足りない、休み下手、遊び下手という状態です。

休息やリフレッシュのスキルを身につけるところから始めていきましょう。

仕事ができる人、成果をあげられる人は休息やリフレッシュもとても上手です。

休息やリフレッシュをするにもスキルが必要で、ただ何もせずボーっとしていたら体や心が休まるというわけではありません。休息やリフレッシュのスキルがないと、仕事の予定を入れなくても頭のことは仕事でいっぱいになってしまい、余計気になってしまうから、だったら仕事をしていたほうがラク、という発想になってしまいます。

休息やリフレッシュのスキルも、スポーツや仕事のスキルアップと同じく、最初からうまくはできませんが、試行錯誤や反復練習を繰り返すことで、徐々にうまくなっていきます。

例えば、旅慣れない人が旅行に行っても、最初は楽しさよりも緊張や疲労感が強いかもしれませんし、趣味をはじめようにも、最初から自分に合ったものが見つかるわけではなく、いろんなものを試してみる必要があります。

家族関係をよりよくしよう、と思っても、これまで仕事漬けであまりよい家族関係が構築できていなければ、「家族を大事にしたい」という想いだけで急に関係が深まることはなく、日々の積み重ねの中で信頼関係を構築していくしかありません。

仕事しすぎるのをやめたら自然とバランスが取れるわけではなく、プライベートをしっかり充実させるためにコツコツ取り組んではじめて結果が出ていきますので、焦らず時間をかけてじっくり取り組んでいきましょう。

「仕事依存」と「健全なハードワーク」は一見似ていますが、実際にはこのように大きな違いがあります。

働き方改革が進んで、以前のような長時間労働は少なくなりつつありますが、その分時間をどう使ったらいいのかと悩む方も増えています。

また今後、副業が盛んになっていくと、自分で自分の働き方をマネジメントしないと、いつの間にかワーカホリックになってしまうこともあります。

主体的に自分の働き方、生き方をデザインしていくことが必要です。

この記事を書いた人

常光瑞穂

人と組織のWin-Winで幸せな成長を支援する心理コンサルタント。国家資格キャリアコンサルタント。臨床心理士。

京都大学大学院工学研究科修了後、子どものころから憧れたエンジニアとなるが当時の長時間労働の働き方が合わず1年余りで退職。自身のキャリアが見えなくなったことを機に京都大学、立命館大学大学院にて心理学を学ぶ。2003年開業。修士(人間科学、工学)。

弊社では、ビジネスパーソンが幸せに成果を出すために役立つ「幸せビジネス心理学®」のコンテンツを企業研修・個人コンサルにてご提供しております。