この記事では「繊細さんってめんどくさい?」をテーマに、HSPの誤解と正しい理解、HSPが幸せに生きるためのヒントをお伝えします。

なぜ「繊細さんってめんどくさい?」という刺激的なテーマを選んだかというと、Googleで「繊細さん」と検索すると、予測入力候補に「めんどくさい」というワードが上位に表示されたからです。

しかし、HSP(繊細さん)という特性は、それ自体に良し悪しはなく、単に「人より刺激に敏感である」だけのことです。にもかかわらず誤解されていたり、間違ったイメージも広まってしまっているのが現状です。

そこでこの記事では、少しでもこうした誤解を解き、HSPについてニュートラルに理解していただけるように解説していきます。

ご自身がHSPかな?と思っている方にも、また、身近にとても繊細な方がいてどう接したらいいんだろう?とお困りの方にも、お役に立つ内容となっていますので、ぜひ、ご参考にしていただければ幸いです。

動画でのご視聴はこちらから

目次

繊細さん=HSPとは?

HSPとは『Highly Sensitive Person(とても敏感・繊細な人)』の略で、心理学者エレイン・アーロン氏が提唱した概念です。

HSPには、次のような特徴があります。

- 刺激に敏感で、些細なことにもよく気が付く

- 他人の感情を感じ取りやすい

- 刺激の強い環境に長時間いると疲れやすい

この特性自体には良いも悪いもありません。大切なのは、このような特徴をどのように活かすか、このような特徴による不都合がなるべく生じないようにどう対処するかです。

アーロン氏は「人口の15〜20%がこの気質を持つ」と提唱しました。「5人に1人がHSP」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。それは、この数字が根拠となっています。

また、日本では2018年に武田友紀氏が出版した著書『「繊細さん」の本』をきっかけに「繊細さん」という言葉が広まりました。

「HSP」という言葉よりも『繊細さん』の方が親しみやすい表現ですし、「病気」や「障害」のようなネガティブなイメージではなく、前向きな表現として受け入れられやすかったのでしょう。

この本が出版されてすぐに広まったわけではなく、この本の出版から数年たってから、マスコミでよく取り上げられるようになり、『繊細さん』という概念が急激に広まっていきました。

それによるメリットも大きいのですが、残念ながら、誤った情報や誤解されたイメージが広まってしまった部分もあります。まずは、それらの誤解について見ていきましょう。

繊細さん=HSPに関する3つのよくある誤解

誤解①HSP/非HSPの二者択一ではない

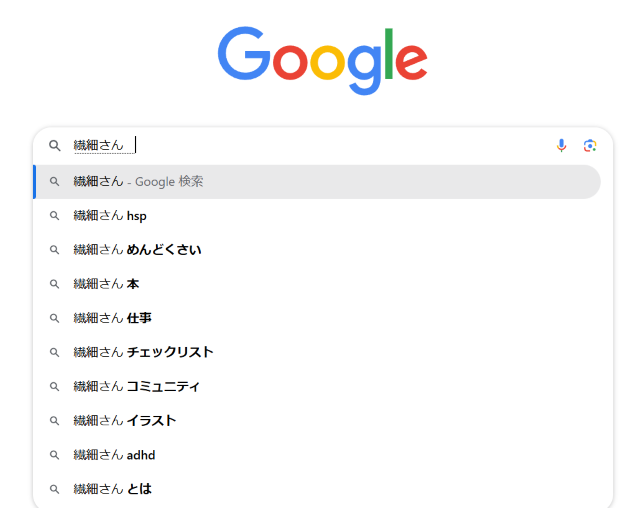

1つ目のよくある誤解が、HSPか/非HSPか、という二者択一のイメージを持っている方が多いということです。これは間違いで、実際には二者択一ではなく、グラデーションになっています。

HSPは、学術的には「感覚処理感受性」が高い人のことを指します。

「感覚処理感受性」いわゆる刺激に対する感じ方の違いは、下図の「赤○」に示すように正規分布することが分かっています。

「5人に1人がHSPである」と聞くと、上図の「×」に示すような「HSP」か「非HSP」かの二者択一のイメージを持ってしまいやすく、実際に書籍の中でも「HSP」と「非HSP」という対比で説明されることがあり、このような誤解を生みやすくなっているようです。

実際には感覚処理感受性の高さは「高い人」と「低い人」の二者択一でなく、かなり高い人もいれば、中くらいの人もおり、グラデーションになっていることを正しく理解しましょう。

「5人に1人がHSPである」というのは、感覚処理感受性の分布の上位20%を「HSP=とても敏感な人」と名付けて分類しただけです。

誤解②医学的診断ではないが…

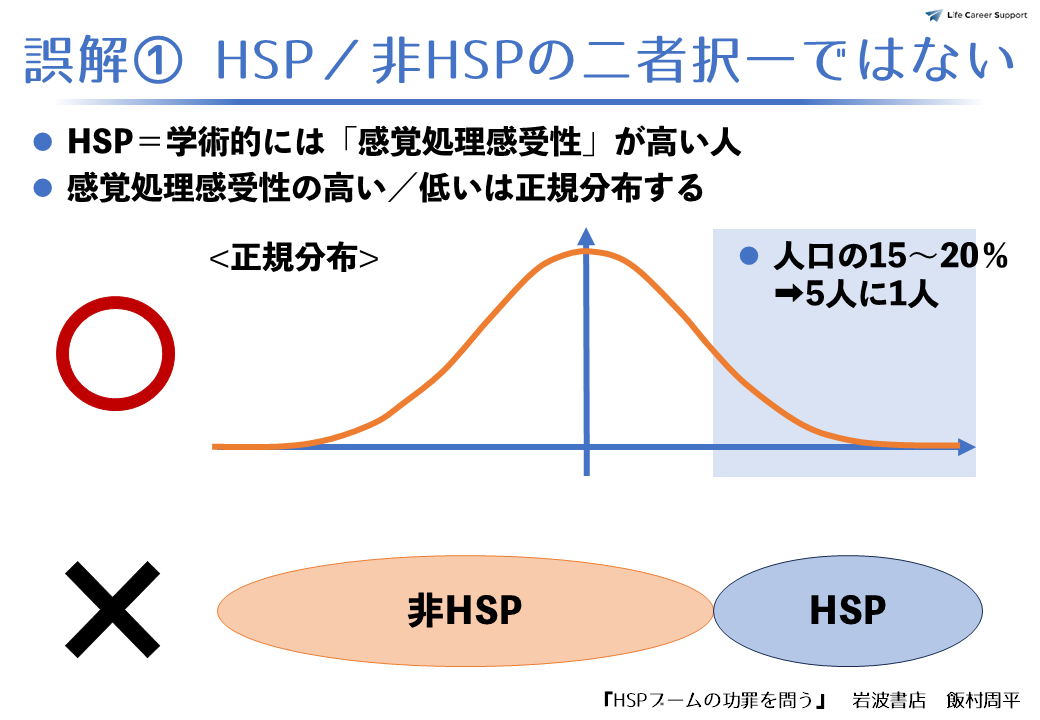

よくある誤解2つ目は、HSP=感覚処理感受性の高さは性格特性の一つであり、医学的な診断ではないということです。

そもそもHSPという分類は、感覚処理感受性が高い上位20%の人をそう呼ぶ、と分類しただけのものですから、例えば、身長が高い上位20%にあたる人を「高身長」と呼ぼう、という分類と同じようなものです。

「高身長」が医学的診断ではないのと同じように、「HSP」も医学的診断ではありません。

では、「HSP」は医学的診断ではないから、治療や支援は必要ないのかと言うと、それも違うのです。

例えば、高身長の人が職場の作業台が低く、合わない作業台で長時間作業した結果、腰痛になって生活に支障が出ていたら、「腰痛」は医学的診断で、治療や支援の対象になります。

しかし、同じ身長で同じ環境で作業をしていても、腰痛にならない人もいますし、高身長でなく、体格に合った作業環境であっても腰痛になる方はたくさんいます。

ですから、「高身長」という分類は医学的診断ではありませんが、「高身長の人は病気にならない」というわけではありません。また、身長だけが腰痛の原因というわけでもありません。

それと同じように、「HSP」というのは診断名や病気ではありませんが、「HSPは病気ではないから治療や支援は必要ない」というのは誤りです。

HSPの人は、良くも悪くも刺激に敏感で環境の影響を受けやすいですから、とても刺激が多い合わない環境にいれば、うつ病などのストレス性疾患になったり、何らかの障害になってしまうこともあります。

また、そもそも刺激に対して敏感な背景に、うつや不安などの精神疾患や発達障害の感覚過敏がある場合もあります。このような疾患や障害がある場合には、治療や支援が必要です。

よくあるケースとして、発達障害の子どもの親が「うちの子はHSCだから、病気や障害ではない」と誤解し、子どもが必要な支援・ケアを受けられなくなってしまうことがあります。

(注:HSC=Highly Sensitive Child:とても敏感・繊細な子ども)

このように誤解や偏見から、必要な人に治療や支援が届かなくなってしまうことは問題です。

HSPであるかどうかと、病気や障害であるかどうか、治療や支援を必要としているかどうかは全く別の概念ですので、そこを混同せずに捉えることが必要です。

誤解③ 生まれつきではなく遺伝と環境要因が半々

よくある誤解3つ目は、HSPは生まれつきの特性ではなく、感覚処理感受性の高さは、遺伝と環境要因が半々で決まるということです。

「感覚処理感受性」の個人差のうち、47%程度が遺伝で、残りの53%程度が生後の環境で説明できるという研究データがあります。

さらに、「感覚処理感受性」は、思春期までの人生早期に形成され、成人期以降は個人内で比較的安定した特性であると、現在までの研究では考えられています。

(出典:『HSPブームの功罪を問う』 岩波書店 飯村周平 ※リンクはAmazonアフィリエイトリンクを使用しています)

つまり、感覚処理感受性の高さは、遺伝と環境要因が半々ではあるものの、成人してからは、大きな環境変化があっても、一般的にはそう大きく変わるものではないことが分かっています。

私は普段、ビジネスパーソンを対象とした心理コンサルティングを行っており、クライアントは全員成人の方です。時々、クライアントさんから「性格を変えたい!」という相談を受けることがあります。

このようなご相談に対しては、「性格は変えられないことはないが、大人になってからは変わりにくいものだから、変えにくいものを変えようと努力するより受け入れて、自分に合った環境を選んだり、選べるようにコミュニケーションスキルを身につけたり、強みとして活かしたり、弱みが不都合にならないような工夫を考える方が、現実的で効果が高い」とお伝えすることが多いです。

HSPに関しても同様で、感じ方や敏感さを変えようとするより、自分に合った工夫を考えていく方が現実的で効果が高いでしょう。

以上、繊細さん=HSPに関するよくある3つの誤解をお伝えしました。

このような誤解がありつつも、やはり、繊細さん=HSPという概念が発見され、広まってきたことによるメリットも多くあります。続いて、メリットについて見ていきましょう。

繊細さん=HSPという概念の広まりによるメリット

繊細さん=HSPという概念が広く認知されるようになったことによるメリットは、主に次の2つの点です。

メリット①ニュートラルな自己理解の促進

1つ目のメリットが、ニュートラルな自己理解の促進です。

「感覚処理感受性」というのは身長や体重と違い、目に見えないものですから、漠然として捉えにくいものです。そのようにとらえにくい概念に「感覚処理感受性」や「HSP」という名前が付くことで、認識しやすくなります。

例えば、これまで「気にしすぎる自分はおかしいのでは?ダメだ!」と、自分の感じ方をネガティブに捉えて自己否定していた人が、「感じ方は人それぞれ違い、それを感覚処理感受性というのだ」という見方を知ることで、「自分は人より敏感なタイプなんだ。身長が違うように感じ方もいろいろあっていいんだ。」と安心感、納得感をもってニュートラルに受け止められるようになるでしょう。

メリット②効果的な対処行動が取れるようになる

そのようにニュートラルに自己理解できることで、メリットの2つ目である、効果的な対処行動が取れるようになります。

例えば、HSPの人が「みんなも残業しているんだから自分も頑張らないと!このくらいで疲れるなんておかしい!」と、やみくもに周囲のやり方に合わせようとしても、疲れるだけで成果にはつながらないでしょう。

「自分は人より刺激に過敏で疲れやすいタイプだから、無駄な残業はせずに効率よく働こう!」と、自分に合った方法や環境を主体的に選択するほうがパフォーマンスがあがります。

特にHSPの人は、環境の影響を良くも悪くも受けやすいので、自分に合った環境・やり方を選ぶことがとても大事です。

繊細さん、HSPという概念が一般的になったことで、実際に、このようなメリットを受けられている方もとても多いです。

しかし残念なことに、冒頭にお伝えしたように「繊細さん=めんどくさいやつ」というイメージも一部にはあります。最後にその理由を考察していきましょう。

「繊細さん=めんどくさい」と一部に思われる理由

「繊細さん=めんどくさいやつ」と一部に思われてしまっている原因は、一部の人がもつ誤解や、そこから生じる自己愛的ふるまいにあると考えられます。

これまでお伝えしてきたように、HSPは「感覚処理感受性が高い」という性格特性に過ぎず、優劣や良い悪いではない、ニュートラルな指標です。

しかし一部に、「HSPは優れた才能をもつ」「人が気づかないところに気付ける特別な存在」などと極端に理想化し、「特別扱いや配慮をしてもらって当たり前」、「言わなくても周囲が察するべき」などと考え、自己中心的・自己愛的なふるまいをする人がいます。

例えば、「職場がざわざわして集中できない」という状況で、どのような行動が効果的であるか、2人のHSPの方の対応を比較しながら見ていきましょう。

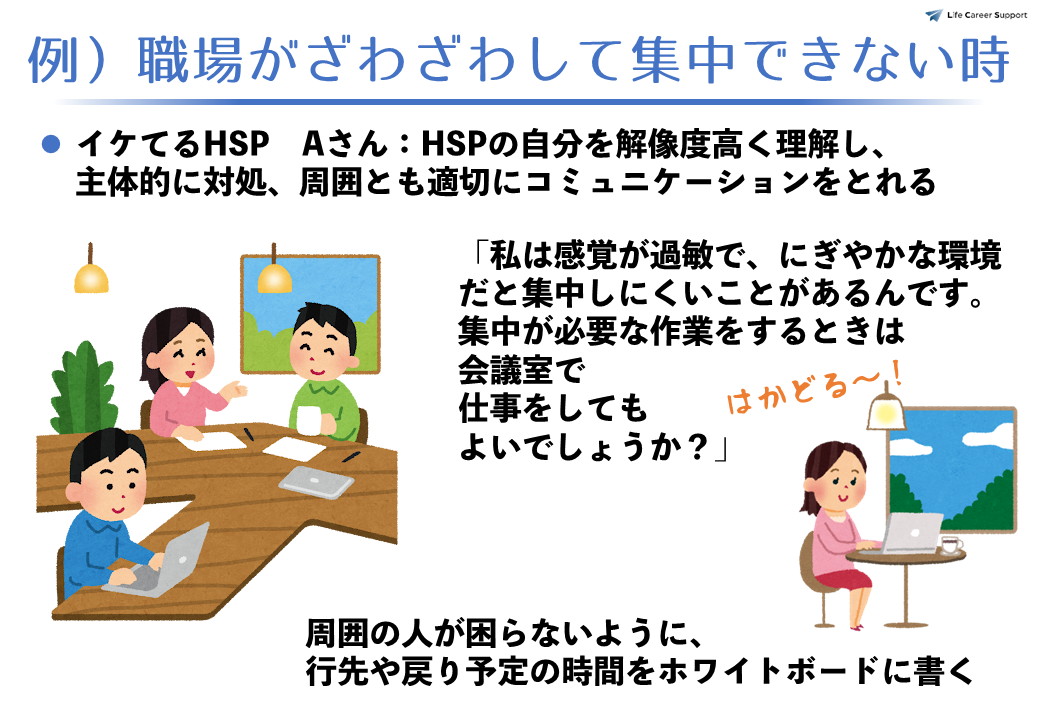

①イケてるHSP Aさんの場合

Aさんは、HSPである自分を解像度高く理解し、主体的に対処し、周囲とも適切にコミュニケーションをとっています。

Aさんのフロアにはたくさんの人がいるので、時々、職場がざわざわして集中できないと感じることがあります。

そこで、上司に「私は感覚が過敏で、にぎやかな環境だと集中しにくいことがあるんです。集中が必要な作業をするときは会議室で仕事をしてもよいでしょうか?」と相談し、許可を得てから、必要に応じて会議室で仕事をするようになりました。

その結果、集中できて疲れも減り、仕事もはかどるようになりました。

さらに、会議室に行くときには同僚が自分を探して困らないように、行先や戻り予定の時間をホワイトボードに書くなどの工夫もしています。

このように対処するAさんなら、めんどくさいと思われることはないですし、繊細さや敏感さを「人が気づかないところに気付ける」などの強みとして活かすこともできるでしょう。

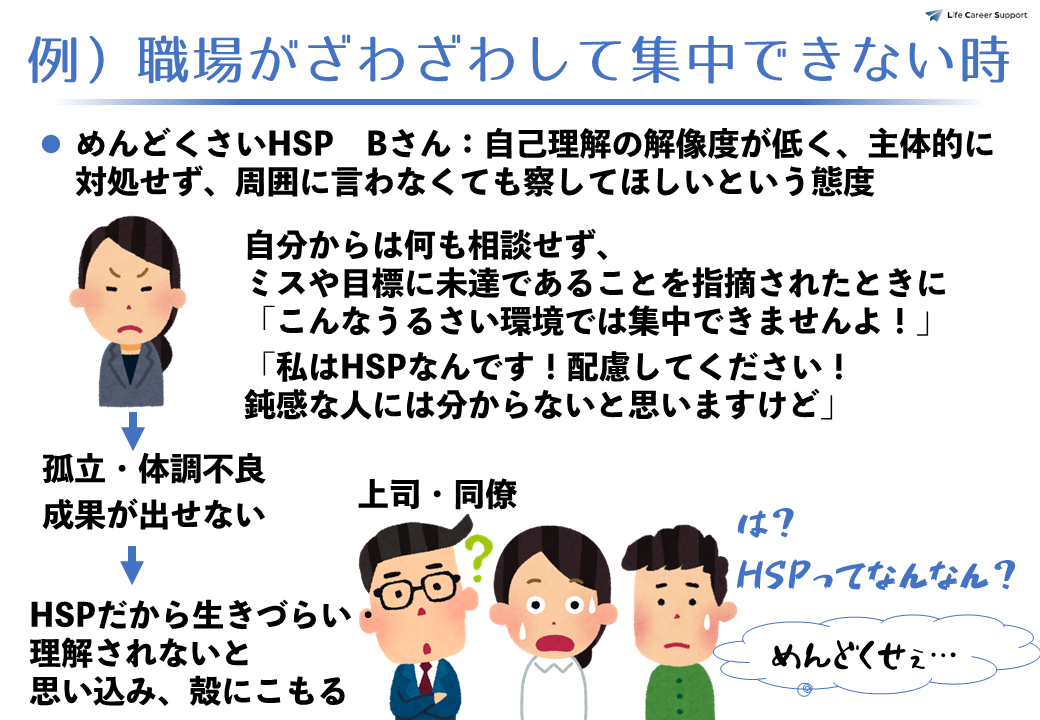

②めんどくさいHSP Bさんの場合

他方、同じHSPでもBさんは自己理解の解像度が低く、主体的に対処しようとせず、周囲に言わなくても察してほしいという態度で過ごしています。

仕事上困ったことがあっても、自分からは何も相談しません。ある時上司から、最近ミスが多いことや目標に未達であることを指摘されたときに突然「こんなうるさい環境では集中できませんよ!」と逆切れしてしまいました。さらには、「私はHSPなんです!配慮してください!鈍感な人には分からないと思いますけど」などと、自分を特別視して他の人を下に見たり、コミュニケーションをとらずに察してもらって当たり前という言動も見られます。

このような態度のBさんに対し、上司や同僚も何をどう配慮したらよいのか分からず、「は?HSPって何?私たちが鈍感って言いたいわけ?」と困惑し、持て余しているのが正直なところです。

その結果、Bさんは孤立し、ストレスから体調不良になり、仕事上の成果も出せない状態になってしまいました。その原因をBさん自身は「私はHSPだから生きづらい・理解されないんだ」と捉え、自分の殻にますます閉じこもるようになってしまいました。

確かに、感覚処理感受性が高いことはBさんが集中力を欠いて成果を出しづらくなっている要因の一つではあるかもしれません。

しかし、Bさんの場合は、人より敏感だからうまくいかないわけではなく、自己理解の解像度の低さ、コミュニケーション能力のなさ、キャリア・仕事に対する主体性のなさ、が問題でしょう。

このような一部のBさんのようなケースによって、「HSP=めんどくさい人」という誤ったイメージが広がってしまうと、Aさんのように主体的に工夫を考え、周囲の協力を得ていこうと努力している人も「繊細さんアピールする『構ってちゃん』と思われるのでは?」などと不安になって、率直に相談しにくくなってしまうこともあるのが残念です。

まとめ:HSPが幸せに生きるヒント

最後にHSPが幸せに生きるヒントをまとめておきます。

HSP=感覚的感受性の高さは性格特性の一つであり、優劣や特別な存在というわけではないですし、不適応や生きづらさの唯一の原因というわけでもありません。

極端に理想化することも、自己卑下することもなく、ニュートラルに捉え、解像度高く自己理解することが必要です。

ただ「私は敏感だから配慮してください」のような漠然とした解像度の低い自己理解ではなく、どういう場面でどういう感じ方をしやすいのか、どういうことに困っていてどのような環境であれば成果が出しやすいのか等を、きちんと整理して言語化できるまで自己理解を深めていきましょう。

感覚処理感受性そのものは変わらなくても、自己理解を深める、コミュニケーション能力を身につける、できるところから工夫したり、自分に合ったやり方や環境を選んでいくなど、自分の人生をよりよく幸せにしていくために必要なことは何歳からでも取り組めます。

このように自分を客観的に理解し、やるべきことにしっかり取り組んでいれば、繊細さを強みとして活かすこともできます。

また、自己理解は自分一人ではなかなか難しく、専門家と一緒に取り組んだ方が効率的です。ご興味のある方は、弊社の個人コンサルや動画教材のサービスもぜひご利用ください。

この記事を書いた人

常光瑞穂

人と組織のWin-Winで幸せな成長を支援する心理コンサルタント。国家資格キャリアコンサルタント。臨床心理士。

京都大学大学院工学研究科修了後、子どものころから憧れたエンジニアとなるが当時の長時間労働の働き方が合わず1年余りで退職。自身のキャリアが見えなくなったことを機に京都大学、立命館大学大学院にて心理学を学ぶ。2003年開業。修士(人間科学、工学)。

弊社では、ビジネスパーソンが幸せに成果を出すために役立つ「幸せビジネス心理学®」のコンテンツを企業研修・個人コンサルにてご提供しております。